回收老紙幣價(jià)格表 1953年一分紙幣價(jià)格圖片

摘要: 我國(guó)的貨幣流通已經(jīng)到了第四套,而隨著時(shí)代的進(jìn)步和人民生活水平的不斷提高,貨幣的面值也是在不斷增加,與此同時(shí),很多小面值的貨幣也開(kāi)始逐漸退出了我們的市場(chǎng),成為了收藏界出現(xiàn)的一個(gè)有一個(gè)后起之秀。

我國(guó)的貨幣流通已經(jīng)到了第四套,而隨著時(shí)代的進(jìn)步和人民生活水平的不斷提高,貨幣的面值也是在不斷增加,與此同時(shí),很多小面值的貨幣也開(kāi)始逐漸退出了我們的市場(chǎng),成為了收藏界出現(xiàn)的一個(gè)有一個(gè)后起之秀。那么今天我們就來(lái)一起看下回收老紙幣價(jià)格表和1953年一分紙幣價(jià)格圖片吧。

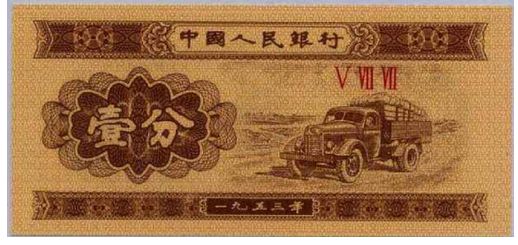

從1953年一分紙幣價(jià)格圖片中我們可以看出,這枚紙幣當(dāng)初在市場(chǎng)上流通的時(shí)候,事實(shí)上是有兩個(gè)版本的,原版的的鈔票上面印有羅馬數(shù)字還有阿拉伯?dāng)?shù)字,被大家稱(chēng)為是長(zhǎng)號(hào)碼版,市場(chǎng)價(jià)格為200元左右。而另一中則是后來(lái)再次加印的,上面只有單純的羅馬數(shù)字,而沒(méi)有阿拉伯?dāng)?shù)字。這版鈔票的市場(chǎng)價(jià)格為1角錢(qián)左右。

從1953年一分紙幣價(jià)格圖片我們也可以得出一個(gè)非常明顯的結(jié)論,就是原版的收藏價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于第二版的收藏價(jià)值。但是由于很多人都缺乏相關(guān)的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn),不知道如何正確的識(shí)別從而使自己被坑,所以大家想要選擇這枚鈔票之前一定記得掌握正確辨別的方法。

而這兩版鈔票的價(jià)格之所以天差地別一個(gè)很重要的因素就是存世量了,原版由于流通時(shí)間更長(zhǎng)而且當(dāng)時(shí)的造幣技術(shù)并不完善,導(dǎo)致鈔票更易破損丟失,所以使得這版鈔票的存世量驟減,成了近年來(lái)收藏市場(chǎng)中當(dāng)仁不讓的交易寵兒,是一個(gè)非常有前景,升值空間很廣闊的收藏系列。

回收老紙幣價(jià)格表

1953年1分(帶阿拉伯?dāng)?shù)字)----12000元(100張)

1953年2分(帶阿拉伯?dāng)?shù)字)----9萬(wàn)元(1000張)

1953年5分(帶阿拉伯?dāng)?shù)字)----20-200-1200元單張

1953年1角(拖拉機(jī)圖案)------100-500元

1953年2角(火車(chē)頭圖案)------100-1300元

1953年5角(水庫(kù)圖案)--------100-200元

1953年1元(紅色)------------100-1000-3000元

1956年1元(黑色)------------100-800-2000元

1953年2元(寶塔山圖案)------100-1000-3000元

1953年3元(井岡山圖案)------2000-5000-30000元

1953年5元(紅色大團(tuán)結(jié)圖案)--2000-5000-20000元

1956年5元(黃色大團(tuán)結(jié)圖案)--100-800-1500元

1956年5元(紙幣內(nèi)有海鷗水印)1000-2600-10000元

1953年10元(大黑十)---------3-8-24萬(wàn)元

第二套人民幣大全套-----------8萬(wàn)~30萬(wàn)元

1953年一分紙幣價(jià)格圖片

無(wú)號(hào)碼的1953年一分紙幣值多少錢(qián),受品相、整刀、整捆、整包、整麻袋影響。數(shù)量越多價(jià)格越高,太舊的一分紙幣沒(méi)有多少市場(chǎng)價(jià)值,因此舊幣沒(méi)有收購(gòu)價(jià)格,接近全新的價(jià)格在角錢(qián)一張,具體需要和商家看品相定價(jià)格,目前1953年一分紙幣整捆價(jià)格在1000多元,整包的價(jià)格會(huì)在2萬(wàn)元左右,整麻袋的價(jià)格會(huì)更高些2.5元單張左右。

無(wú)號(hào)碼1953年一分紙幣分為三羅馬冠號(hào)和二羅馬冠號(hào),其中三羅馬冠號(hào)的共發(fā)行了234種,一些早期的三字冠,如ⅠⅠⅣ(114)、ⅠⅠⅤ(115)、ⅠⅠⅧ(118)等,全品相的價(jià)格都在一張百元以上。二羅馬冠號(hào)的一分紙幣共發(fā)行了89種發(fā)行量比較大,價(jià)格略有便宜,以前很多人用來(lái)疊菠蘿或者一帆風(fēng)順的船用,現(xiàn)在也很有價(jià)值了。有些珍稀冠號(hào)的1953年一分紙幣回收價(jià)格如下:110--50元,112--50元,115--70元,116--70元,117--60元,118--40元,119--20元,101--50元,141--100元,151--100元,161--20元,224--160元,242-160元,212--60元,228--60元,以上回收價(jià)格僅供參考,影響價(jià)格的因素還有大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素。價(jià)格有波動(dòng)。

熱門(mén)推薦:

1953年的一分錢(qián)值多少錢(qián)單張 1953年的一分錢(qián)收藏價(jià)值有哪些

1953年的一分錢(qián)值多少錢(qián)單張 1953年的一分錢(qián)收藏價(jià)值有哪些

現(xiàn)在一分的紙錢(qián)值多少人民幣 一分的紙錢(qián)最新報(bào)價(jià)表2020

現(xiàn)在一分的紙錢(qián)值多少人民幣 一分的紙錢(qián)最新報(bào)價(jià)表2020

1953一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián) 1953一分錢(qián)紙幣圖片介紹

1953一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián) 1953一分錢(qián)紙幣圖片介紹

1953年一分錢(qián)值多少錢(qián) 1953年一分錢(qián)市場(chǎng)價(jià)值分析

1953年一分錢(qián)值多少錢(qián) 1953年一分錢(qián)市場(chǎng)價(jià)值分析

1953年一分錢(qián)值多少錢(qián) 1953年一分錢(qián)收藏價(jià)值分析

1953年一分錢(qián)值多少錢(qián) 1953年一分錢(qián)收藏價(jià)值分析

一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián) 一分紙幣介紹及價(jià)格

一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián) 一分紙幣介紹及價(jià)格

53年1分紙幣現(xiàn)在價(jià)格是多少 53年1分收藏價(jià)值

53年1分紙幣現(xiàn)在價(jià)格是多少 53年1分收藏價(jià)值

1953年1分紙幣價(jià)格表圖片 1953年1分紙幣值多少錢(qián)

1953年1分紙幣價(jià)格表圖片 1953年1分紙幣值多少錢(qián)

相關(guān)閱讀

- 1953年的紙幣一分能值多少錢(qián) 1953年的紙幣一分行情分析

- 1953年一分紙幣一張值多少錢(qián) 1953年一分紙幣價(jià)格表

- 一九五三年一分紙人民幣值多少錢(qián) 一九五三年一分紙幣價(jià)格表

- 1953一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián) 1953一分錢(qián)紙幣最新報(bào)價(jià)

- 1分的紙幣值多少錢(qián) 1分的紙幣最新價(jià)格

- 現(xiàn)在一分錢(qián)值多少錢(qián) 一分錢(qián)市場(chǎng)價(jià)值高嗎

- 1953年1分紙幣值多少錢(qián) 1953年1分紙幣價(jià)值還會(huì)上漲嗎

- 1953年壹分紙幣值多少錢(qián) 1953年壹分紙幣收藏價(jià)格分析

視覺(jué)焦點(diǎn)

-

1953年的紙幣一分圖片介紹: 55年發(fā)行的第二套人民幣,53版紙分幣是新中國(guó)人民幣歷史上第一次也是唯一一次發(fā)行紙分幣。

-

總的來(lái)說(shuō),第二套人民幣以三冠號(hào)還有七號(hào)碼為主,在設(shè)計(jì)上也具有時(shí)代感。

-

1953的一分紙幣值多少錢(qián),咱們今日就1953年1分紙幣報(bào)價(jià)動(dòng)身,來(lái)和咱們?cè)敿?xì)了解一下這張面值僅為一分錢(qián)的紙幣如今的市場(chǎng)行情詳細(xì)是如何吧。 信任咱們?cè)诹私馔炅松鲜鰞?nèi)容以后應(yīng)當(dāng)已經(jīng)對(duì)這枚1953年1分紙幣報(bào)價(jià)有了對(duì)比全部的知道和了解了。

-

所以,我小編還是非常覺(jué)得一分錢(qián)紙幣很值得收藏的。 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián),那么就是再問(wèn)一分錢(qián)紙幣的行情。現(xiàn)在社會(huì)都已經(jīng)不流通一分錢(qián)紙幣了,所以一分錢(qián)紙幣最大的價(jià)值就是收藏。

-

在現(xiàn)如今人民幣收藏市場(chǎng)大好的情況下越來(lái)越多的人開(kāi)始投資人民幣收藏市場(chǎng)了。并且第二人套人民幣距現(xiàn)在來(lái)講發(fā)行很久遠(yuǎn)了,時(shí)間的強(qiáng)大讓一分錢(qián)紙幣的價(jià)值也是在無(wú)限上升,所以喜歡收藏人民幣的朋友可以考慮收藏一分錢(qián)紙幣。

-

/53001-20_1553243006.jpg?x-oss-process=image/resize,m_fill,h_87,w_130/format,jpg/quality,q_95)

人民幣的收藏越久遠(yuǎn)越值錢(qián),這是收藏市場(chǎng)上亙古不變的規(guī)律。而在所有的人民幣家族中,分幣的市場(chǎng)份額不容小覷,如今具備有非常好的市場(chǎng)行情。最后,每一張人民幣都是以一定的歷史或政治事實(shí)為藍(lán)本,紀(jì)念意義較大,因此收藏價(jià)值也非常之高。

熱文排行

1953年的一角錢(qián)紙幣現(xiàn)在值多少錢(qián) 1953年的一角錢(qián)紙幣行情分析

不同于第一套人民幣的大面值,到了第二套人民幣的時(shí)候紙幣的面值都從新規(guī)劃了,所以有了1953年1角紙幣。這張精簡(jiǎn)的人民幣在當(dāng)時(shí)的時(shí)代使用程度是很高的,現(xiàn)在收藏過(guò)程中全新品相也比較難見(jiàn)到。

1953一分錢(qián)紙幣價(jià)格 1953一分錢(qián)紙幣升值空間

1953年1分紙幣分為兩種,一種是1953年3月發(fā)行的第二版人民幣的輔幣有冠字有號(hào)碼的分幣,另一種是1981年發(fā)行的帶有冠字無(wú)號(hào)碼的分幣。

1分紙幣值多少錢(qián) 1分紙幣單張價(jià)格

對(duì)于1分紙幣收藏市場(chǎng)來(lái)說(shuō)也是如此。而且以目前的市場(chǎng)流通數(shù)量來(lái)看,兩個(gè)版本的一分紙幣的存世數(shù)量都非常巨大,這也就決定了該紙幣的市場(chǎng)價(jià)格不會(huì)很高。