普53 上海大東二版孫中山像金圓郵票

摘要: 1949年,中華郵政發(fā)行。上海大東書局承印。大東1版與2版除齒孔不同外,其版式顯著不同處為:大東一版「國」字之一點(diǎn),在橫地右邊,與橫相連。大東2版「國」字之一點(diǎn),在1橫的上邊,與橫及上端相連。

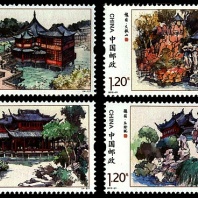

1949年,中華郵政發(fā)行。全套共12枚。面值50元(深綠)、100元(棕)、200元(桔紅)、500元(枚紫)、1000元(藍(lán))、2000元(紫)、5000元(天藍(lán))、1萬元(栗)、2萬元(黃綠)、5萬元(緋紅)、8萬元(棕紅)、10萬元(藍(lán)綠)。齒孔度數(shù)為12.5。平版印刷。上海大東書局承印。

發(fā)行日期:1949.3(民國38年)起

齒孔度數(shù):12.5

印刷版別:膠版

圖幅:18x21

全張枚數(shù):200(20x10)

紙質(zhì):道林紙、無膠

印刷:大東書局上海印刷廠

金圓券貶值速度很快,郵資一再調(diào)整,郵票耗用量日增,以凹版印制郵票,緩不濟(jì)急,即以前印金圓郵票圖案用照相制成膠版,以平印方法印制。圖案文字與凹版票相同,惟版紋較粗。大東1版與2版除齒孔不同外,其版式顯著不同處為:大東一版「國」字之一點(diǎn),在橫地右邊,與橫相連。大東2版「國」字之一點(diǎn),在1橫的上邊,與橫及上端相連。

熱門推薦:

普58 印花稅票改作單位郵票

普58 印花稅票改作單位郵票

普26 孫中山像及烈士像“改作一分”郵票

普26 孫中山像及烈士像“改作一分”郵票

普31 中信版孫中山像加蓋“改作伍角”郵票

普31 中信版孫中山像加蓋“改作伍角”郵票

普29 百城一版孫中山像郵票

普29 百城一版孫中山像郵票

普57 印花稅票加蓋改作基數(shù)郵票

普57 印花稅票加蓋改作基數(shù)郵票

普39 重慶大東版孫中山像郵票

普39 重慶大東版孫中山像郵票

普9 北京一版帆船加蓋“暫作”改值郵票

普9 北京一版帆船加蓋“暫作”改值郵票

相關(guān)閱讀

視覺焦點(diǎn)

-

2.5分,玫紫。 8分,橘紅。 13分,藍(lán)綠。 17分,橄綠。 20分,紅棕。 30分,紫棕。 40分,橘黃,出現(xiàn)一種變體票:疊模。 另1分郵票與國父像倫敦版2分、5分、2角5分郵票合訂成郵票小冊。

-

1942年底起,中華郵政內(nèi)地郵資增為平信5角、掛號1元、快遞2元,致使5角面值郵票需要量驟增。同時將停售的“國內(nèi)平信附加已付”加蓋郵票上劃去原蓋字樣,另加蓋“伍角”字樣出售。加蓋字樣及劃線粗細(xì)式樣各有不同。

-

0.5分,灰棕,出現(xiàn)四種變體票:橫雙連中縫漏齒、直雙連中縫漏齒、頂邊漏齒、底邊漏齒。 倫敦版帆船、農(nóng)獲、牌坊郵票是1913年中華郵政發(fā)行第一套正式普通郵票,由英國倫敦華德路公司印刷。雖有3種圖案,通常簡稱全套為“帆船票”。

-

加蓋原票為“京烈版”、“港烈版”、“中華版”、“紐約版”等。各地加蓋字樣各有不同。按原票版別不同,計(jì)有河南7種;西川7種;閩浙3種;江西9種;湖南9種;廣西7種;云南4種;甘肅7種;貴州6種;東川3種;廣東8種;陜西4種;湖北4種。

-

藍(lán)字0.5分(棕),出現(xiàn)一種變體票:直雙連中縫漏齒。 紅字1分(赭黃),出現(xiàn)五種變體票:橫雙連中縫漏齒、原票大頭“壹”、原票“壹”壬字頭、頂邊漏齒、底邊漏齒。

-

1945.10.9,5號宋體字加蓋,[Pr]河南開封建華印刷廠。自民國34年10月9日開始發(fā)行,俟新郵票發(fā)到,于同年12月15日公告停用。 30分,紫棕,出現(xiàn)兩種變體票:“圓”字倒蓋、橫騎縫蓋;

熱文排行

普57 印花稅票加蓋改作基數(shù)郵票

1分、4分、1角、2角為5號篆字由上海正中書局加蓋綠、黑或藍(lán)色。)4分、1角、1圓為6號美術(shù)字由上海三一印刷公司加蓋藍(lán)、紅棕或黑色。5角兩種為6號宋字由上海中華書局永寧印刷廠加蓋紅色。

普19 香港中華三版有水印孫中山像郵票

1元,褐、紅棕:發(fā)行量155,000; 5元,灰藍(lán)、紅:發(fā)行量135,000; 10元,紫、綠:發(fā)行量150,000; 20元,藍(lán)、玫紫:發(fā)行量570,000;停售日期1943年10月23日,停用日期1944年1月1日。 所謂“半鈕”“全鈕”通俗講是指票中孫中山像衣領(lǐng)下的紐扣,是整個或是顯示一半。